仄青い空で太陽がぎらついている。街もアスファルトも白く浮かび上がり、空気がゆらりと歪む。夏が来ていた。

遠くで換気扇が低い唸りを立てている。

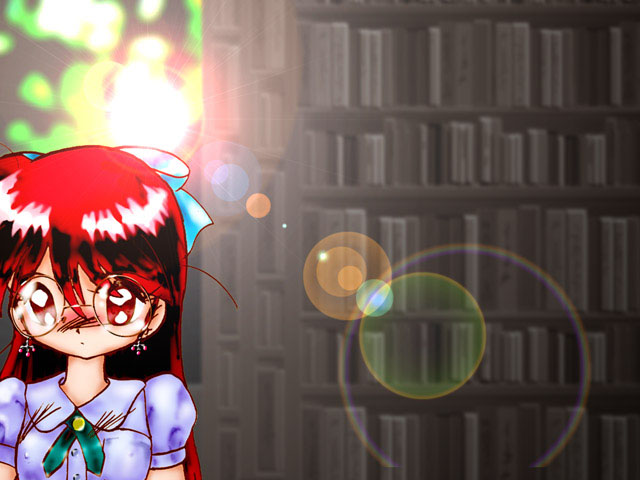

季節とは無縁の薄暗い空気が、犇めく書架の間にどんよりと澱んでいた。

背の高い書架よりも、さらに高い天井に下がった蛍光灯が、弱々しく照らしている。

ここは、芦生学院中等部の図書館、正確にはその地下にある書庫だ。

閲覧室には並ばない珍しい本や貴重な本、まだ分類が済んでいない本、痛みが激しい本などが、全て押し込められている。いずれ閲覧室の棚に並ぶ本もあれば、ずっとここに眠ったまま処分されてしまう本も勿論ある。

本は棚に幾重にも並び、また床にも山と積まれていた。そしてその上を、埃と埃っぽい空気が覆っている。

時折、乾いた頁をぺらりとめくる音がし、薄暗がりの中で微かに影が動く。

一人の少女が、四つ足の丸い小さな椅子に腰掛けて、一心に読書に興じているのだ。

彼女の周囲の床には、これから読むつもりの本が十冊ばかり積み上げられている。

彼女の名は夕辺梨奈(ゆうべ りな)。この学校の一年生だ。

頭の後ろに青いリボンを結った腰まで届く長く細い髪、白い肌、幼いまでのあどけなさを残しながらきりりと整った端整な顔立ちの美少女だ。

細いプリーツの入った、ごく短いグレーのスカートからむき出しになった白い脚を組み、腿までの白いストッキングに包まれた膝に堅い表紙の本を乗せ、くるんとした大きい瞳が顔の小ささの割に大きく見える丸い眼鏡越しに文字を追っている。

彼女は、本を読むのが好きだった。特に決まったジャンルの本ばかり読んでいる訳ではない。きりん座の渦状銀河が局部銀河群の一員なのかどうかを調べようとして天文学の本を読み漁った事もあったし、大手拓次の詩を貪るように読んで、以前読んだ朔太郎に似て暗くて嫌だとぼやいていた時もあった。

結局、彼女は本を読むという行為が、それも埃と紙の匂いに埋もれて読んでいるという状況に身を置く事そのものが好きなのかも知れなかった。

何故自分はこうまで本を読む事が好きなのか、いや好き嫌い以前に、気に入った本と見ると自然に没頭してしまうのか、考えた事がない訳ではなかった。

彼女は本に囲まれて育ったようなものだった。彼女の両親が、生活に追われて教養どころではなかった自分達のようになって欲しくはないと、彼女が幼い頃から多くの本を買い与えていたのだ。

それ故に、彼女にとっては、手を伸ばせば何かしら本がある、そしてそれを手にとって読む、という状況が自然なものになっていた。

その頃の自分は、本を手に取る時、表紙をめくる時、何とも言えない胸の高鳴りを感じていた事を覚えていた。

今ではそんな高揚感は幾分薄らいでしまったが、今でも子供の頃のあの期待に胸躍らせた時を、ずっと追い続けているのではないか、そんな風に考えるのだった。

−そういえば、子供の頃読んでいた本達は、一体どこへ行ってしまったのだろう−。

梨奈はふとそう思う事があった。

本というものは大切なものだから、絶対に捨ててはいけない、それは両親からも教わった、彼女にとって当然の事だった。

なのに、昔読んでいた本は、あのときめきの薄れと共に、いつしか失われてしまっている−。

そんな思いも、いざ目の前の本が目に入れば、結局はそれを読みたいという熱情が掻き消してしまうのだった。

何しろこれから読もうとしている本の事を思い浮かべている彼女と言ったら、端から見れば本当に幸せそうだし、ぽーっと酔ったようになっていて、人の話などてんで耳に入らないのだ。

そんな彼女だから、中学に入ってからも、休み時間や放課後となると、大抵図書館にいたし、授業に出る事を忘れて、或いはわざとすっぽかして図書館に籠もっている事も珍しくなかった。

彼女はいつも、図書館の受付のカウンターの奥にある、地下へと降りる階段の先にある世界に惹かれていた。入り口の案内板を見て、書庫がある事は知っている。しかし、そこは一般に開放されていない、彼女にとっては未知の聖域だったのだ。

彼女が図書委員に自ら進んでなったのは、その聖域に足を踏み入れるためだった。図書委員というのは、図書館での本の貸し出しや管理を担っている。カードには書かれているが閲覧室にはない本も数多く、それらの閲覧を希望する者がいれば、図書委員は書庫からそれを持ち出して来る事になる。

そう、図書委員は書庫に入れるのだ。

梨奈の短い半袖のブラウスの袖口につけられた−何故か彼女はバッジを胸につけるのが嫌だった−安っぽいバッジがその証だ。見た目はともかく、このボールペンで図書委員と書かれた丸いバッジには仕掛けがあって、書庫の出入り口をバッジをつけずに通ると、全館にけたたましく警報が鳴るようになっているのだ。書庫の本の中には未整理で、図書館の入り口を通る際に手続きを踏んでいないとゲートのバーが開かない仕組みにまだなっていない本も多いので、こんな仕掛けになっているのだ。

そして梨奈は、図書委員になるやこのバッジをつけたまま委員の仕事など放ったらかしで、放課後から夕方の閉館の時まで書庫に籠もったまま出てこないのだ。

他の委員も最初は迷惑がったし、彼女を捜しに来もしたが、書架や本の山が迷路かバリケードのように立ちふさがる書庫で埃まみれの空気を吸いながら、いくら言っても聞こえず、聞こえてもどうせ出てなど来ない彼女を捜すより、彼女を放っておいて仕事を片付けた方が余程楽だと気づき、誰も省みなくなってしまった。

加えて、書庫には一つの噂があるのだ。

それは、「何か」が出る、という、一種の怪談である。

誰もいない筈の書庫で影のようなものが動くのを見た、足音を聞いた、といった話が時々語られていたのだ。

本も古くなると命が宿るのだ、とか、いやそれは本の間を泳ぐ紙魚が時を経て化けたのだ、とか、書庫の本の中にはある屋敷から譲り受けたものがある、その屋敷に住んでいた読書が好きな少年が、若くして病死した後も、本を読みたくてここに現れるのだ、などと様々な噂がささやかれていた。ただ共通するのは、独りでいないと出ない、という事だった。

建前として、書庫には必ず複数で出入りする事、という決まりができている。これは、火災の際に本を守るために、水ではなく不活性ガスを庫内に充填して鎮火する仕組みになっているため、独りで入っていて火災に巻き込まれ、消火設備が作動した時、そのガスで窒息死しないように考えられた措置なのだが、実は書庫に出る「何か」に遭遇しないためなのだ、という話もあったのだ。

出る出ないはともかく、そんな噂があって、しかも何かがいそうな書庫の薄暗がりに入りたがる者は、生徒だけでなく職員の中にもいなかった。

梨奈もそんな噂は聞いていたが、興味があるのは本の方であって、怪談の方は全くどうでもよかったので、まるで気にとめていなかった。彼女の頭の中には、本以外の事が入り込む隙間などおよそありそうにないのだった。

そんな彼女にも、まだ叶わない夢があった。それは、書庫で一日中、好きなだけ本を読む、という事だ。これまでも書庫で本を読みふける事は多かったが、せいぜい放課後か昼休みくらいで、一日中というわけにはいかず、彼女の望みはいつも満たされないままだったのだ。

夏休みに入って一週間ほど経ったある日、その日は巡ってきた。

休みの間も、図書館は開いていた。地域に開かれた学校、という理事会の意向もあって、生徒だけでなく一般の人々にも解放されるのだ。しかし、学校からそう遠くないところに公立の資料館があり、そちらの方が規模でも知名度でも勝っているとなると、学校の図書館の利用者などまずいなかった。つまり、夏休み中の図書委員の仕事とは、職員も夏休みで姿を消して閑散とした図書館のカウンターで退屈な一日を過ごす事なのだ。唯一の救いは、学校からアルバイト料が出るという事くらいである。このくらいしなければわざわざ引き受ける図書委員はいない。

そして、それは梨奈が待っていた日だった。そう、仕事は他の図書委員に押しつけて、閉館まで本を読む日なのだ。無論アルバイト料の事など眼中にはない。

前日は日頃の夜更かしと期待でろくに眠れなかったにも関わらず早く目が覚めたし、同じ睡眠不足でも授業となると頭痛を覚えるのにこんな日は気分がすっきりしていて、まだ9時前というのに熱い日差しも心地よいくらいだ。

梨奈は学校に着き、警備員室で鍵をもらうと足早に図書館へと向かった。この学校の図書館は、他の校舎から離れたところにある。ただでさえ木々が生い茂った構内の中でも、最も鬱蒼とした、ちょっとした林の真っただ中だ。

殆どガラス張りのその建物が、がなり立てる蝉の声もものともせず、夏の日差しの大半を遮る木々の影の中にその四角く無機質な姿を浮かべていた。

彼女が図書館に着いた時、既にそこには先客がいた。

一人の男子生徒がカウンターの中の椅子に座って、鉛筆を手にスケッチブックを相手に猛然と描いたり消したりしている。効きすぎたエアコンの低い唸りに混じって、鉛筆が紙の上を走る音が無人の館内にこだまする。

カウンターの上には図書委員のバッジが転がっていた。

どうやら彼が今日彼女と共にこの図書館の一切の仕事を担う、もう一人の図書委員らしい。

奇妙な風体だ。レイバンのサングラスをかけたその男は精悍な風貌なのだが、迷彩服を着てその上に白衣を羽織っている。確か立体造形倶楽部とかいう、模型作りの愛好者の集団の一人だ。文化祭で巨大な造形物を展示するという噂だから、そのデザインでもしているのだろう。

「あ、あのー、....あなたも、図書委員?」

聞こえなかったのか、男はまだスケッチブックを見据えて描いたり消したりを続けている。暫くしてどうやらきりがいいところへと至ったようで、やっと手を止めると梨奈の方を向いた。

「...誰?」

気付いていたのだ。

「だから、図書委員だってば、私。」

梨奈の言葉は少し不機嫌そうだ。

「そう、石堂だ。....名前だよ、よろしく。」

「....夕辺よ、こちらこそよろしく....」

梨奈は妙な格好の彼を見つめながら答える。

「君は、ここにいたいかね?」

唐突に、石堂がぶっきらぼうに言った。

「えっ!?」

自分の意図を見抜いているのか?

「いや、私としては独りでないと気が散るんでね。いたくないなら帰るなり行きたい所へ行くなり」

呈のいい厄介払いだった。しかし腹を立てる事などどこかへ消えていた。これは幸運だとだけ思った。

「じゃ、じゃあ、ここはあなたに任せていいの?私は、書庫にずっといてもいいの?」

自然と梨奈の表情から微笑みが漏れ、声が上擦っている。頬が紅潮していると自分でも解る。

「ご自由に、それが互いの利益というものだろう。好きなのか?本が」

「ええ」

梨奈の声が弾む。

「ありがとね、えー...っと、石堂君」

袖口にバッジをつけると表情に乏しい彼女にしては珍しく弾ける笑みを残して梨奈はカウンターの奥へと駆けていく。

「あれが、噂の図書館の主か」

石堂はそう呟くと、スケッチブックとの闘いを再開した。

そして梨奈は階段の底の別世界−仄暗い書庫へと姿を消した。

ざらりとした空気の澱みに満ち、頼りない蛍光灯の光が照らす、本で埋め尽くされた空間が梨奈を包む。ぞくりとその身が震え、梨奈は喜びに満ちた表情で小躍りしながら書架から書架へ、次は床に積まれた本の山へと、蜜を求める黄金虫のように本を物色し始める。途中、踏み台代わりに置かれている丸い椅子を手に取り、そのまま鼻歌混じりに徘徊を続けた。

「何がいいかなぁ〜」

時々棚の前で立ち止まり、三角形の白いショーツや、その小さな布地から半分以上はみ出した愛らしいお尻が短いスカートから丸見えになっているのも気にとめず、上体を傾けて棚の奥を覗き込む。本屋や閲覧室ではとてもできない姿勢だ。

「小川未明かぁ、そういや昔読んだっけ、赤い蝋燭と人魚ってやつ、うーん、今日はやめとこ」

「虫のいろいろ?ああ、飛べないほど羽根が小さい蜂が飛べるのは飛べない事を知らないからだとか書いてるあれよね、ふーん、この人他にこういうの書いてんだー、よーっし、これにしよっ!」

埃にまみれた本を手に取る梨奈。

こんな調子で彼女は、田中冬二の詩集だの安部公房の小説だの、はたまた研究者がやたらと詳しい脚注をつけた「鏡の国のアリス」−当然挿し絵はジョン・テニエル−だのと、とても選んでいるとは思えないような選び方で10冊ばかりを選び出し、腕や手が汚れるのも構わず両手に抱え、最後に手に取った「マレー蘭印紀行」が収まっていた棚の側に椅子を置いて腰掛け、近くに持ってきた本を積んで、そのうちの一冊を開くと胸の高鳴りを覚えながら読み始めた。

そして、そのまま彼女はこの場所に陣取り続けているというわけなのだった。

時が経ち、4冊目の途中あたりで彼女は空腹を覚えた。時計を見ると午後1時をまわっている。梨奈は鞄からフルーツ牛乳のパックとピロシキを取り出すと、パックを半分開いてストローを刺し、袋を破いてピロシキにかじりつきながら視線だけは本に釘付けにしていた。

「悪くないわね....」

と彼女が評したピロシキは来る途中に学校の近くのパン屋で買ったものだ。元々彼女は焼きそばコロッケロールを狙っていたのだが、手に入らなかった。このパン屋は、芦生学院の学生が登下校時や休み時間に買いに来る事でもっている。肝心の上得意が休みになると品揃えが一気に悪くなり、日頃常備されているものも店頭から消えてしまうのだ。だから、今日のピロシキは彼女にとって不承不承の選択だったのであるが、これからは昼食のローテーションに加えてもいいかなどと思ったのだった。

ストローがずずずずずと音を立て、彼女の昼食は終わりを告げた。

「あぁぁぁぁあの夕辺さんのストローの音が!」

「あの可憐な夕辺さんの!俺の一生の思い出になるぞ!」

昼休みに教室でこんな音を立てようものならそんな事を言って感動に打ち震える男子生徒が必ずいる。正直容姿は人より少しは、いや、どう考えてもかなり、う〜ん、相当いい線行っていると、結論づけざるを得ない、と思っている梨奈だが、こういう男どもの反応は理解不能な上鬱陶しい。おかげで食事の時は構内や外の店に行かない時でも教室で食べるのはやめてしまったんだっけ−。などと思いつつ、梨奈は本を読みながら食事もする時間に終止符を打ち、再び本を読むだけの時間の中へと戻っていった。

あれから何時間経っただろうか、彼女は何かしら視線のようなものを感じた。他に誰かいるのだろうかと。確かに、時折影のようなものが視界の隅に見えたような気はした。しかしどうせ天井近くの明かり取りの窓から入る木の陰だろうくらいに思ったし、大体彼女の目は頁の上を辿る事だけに用いられていて、他の事はてんでどうでもよかったのだ。

さらにしばらく経って、首や肩が詰まるように感じた彼女は本を膝に置き、両腕を思い切り天井へ向けて体を反らせ、大きく伸びをした。

その時、ふと目の前を見ると、そこには一人の少年がいた。

歳は梨奈と同じくらいだろうか。軽い癖のついた亜麻色の髪、影になって余りはっきりとは見えないがどこか幼さの残る優しそうな顔立ちの美少年。白いシャツにグレーのズボン。昔のヨーロッパの貴族の子弟が通う学校の制服のようななんとも品のいいいでたちだ。

「海野十三全集....」

梨奈にはそう読めた。少年を目の前にして、彼を見る梨奈の目にはその文字が映ったのだ。

それは、少年がいなければ見えているはずの棚にある本の名だ。少年の体は透き通っていて、向こう側の棚にある本が見えた−ような気がした。本に夢中になっていて、幾分霞がかかったようになっている彼女の意識では、そんな事もあるのものなのかという気になった程度で、余り気にならなかった。

「これって、結構不思議な事?」

そう思った時、彼女の目の前にいたのは少年であって、透き通った体の少年などではなかった。向こう側の本など見えるはずもない。

「そりゃあ、本当だったらね....」

思わず苦笑する梨奈。

単位互換協定を結んだ他の学校の生徒だろうかと彼女は思った。

単位互換制度というものがある。芦生学院も含めて、この市の幾つかの私立中学がこの協定を結んでいて、それらの学校では他の学校の授業で取った単位が自分の学校の卒業所要単位として扱われるというものだ。

そんな関係にある学校の中には、制服のあるようないいとこの学校もあるんだろう、彼はそこの学生だろう、と思ったのだ。図書委員でもない者がなぜ書庫に入れたのか、という疑問は全く浮かばなかった。

再び本に視線を落とした梨奈に、少年が感情を無理に押し殺した声で呼び掛ける。

「梨奈ちゃん、....梨奈ちゃんだよね」

顔を上げる梨奈。少年と目が合う。

「......どうして....知ってるの?」

梨奈は他の学校の、それも面識のない生徒が何故自分を知っているのか意外だった。

「僕は....君を前から知ってたよ、ずっと、ずっと会いたかったけど、ただ見てるだけ しかできなくて....でも、でもね、それだけじゃ、我慢できなかったから.....」

「ストーカーって奴?いたんだ、こんなに身近に....いい度胸じゃない、返り討ちにしてやるわ!」

覚悟を決めるとがたんと立ち上がり、身構える梨奈。

「僕だよ、ずっと一緒だったじゃない」

警戒する梨奈に少年は悲しそうな瞳を投げかける。

梨奈は彼が誰なのかを思い出そうとしていた。

その一瞬、少年は梨奈に近づくと彼女の体に身を預けた。

驚いてかわそうとしたが僅かに遅く、梨奈は少年に両腕を掴まれたまま一緒に床へと倒れ込む。

少年の髪の匂いが伝わる。

夕焼けのような懐かしい感じだ。確かにこの感じを梨奈は知っている。

「梨奈ちゃん!」

梨奈の肩を掴むと少年は彼女の頭をかき寄せ、その柔らかい唇に自らの唇を押しつけた。

「んあっ!」

驚いて身を反らせる梨奈だが、しかしそれ以上抵抗しようとしなかった。

「私、知ってるわ.....」

だがその理由までは解らなかった。

しかし、なぜかそう確信できた。

今彼を振りほどけば、彼が誰で、自分が何故彼を知っているのか、解らなくなってしまうと思えた。第一、彼ほどに親しい相手に抵抗など出来ないという気がしたのだ。

少年はうつぶせに倒れた梨奈にのしかかり、彼女の腰の辺りに自分の硬直した股間を押しつけてくる。

少女のものかと思える位繊細な指が、梨奈のブラウスの上から、彼女の辛うじて半球形をなした小さな胸の膨らみを揉みしだく。

梨奈は、自分の体から次第に力が抜けていくのを感じた。何かくすぐったいような感覚だが、少し違う。刺激を受ける度に、ずんと熱い衝撃が体を貫いている。そしてその感覚も麻痺した頃、彼女はその小さな胸の先端がとてつもなく敏感になっていると自覚した。

クウォーターカップの小さなブラジャーからむき出しになった淡い桜色の乳首が、ブラウスにこすられていつしかつんと起ち、もっとこすって欲しいといわんばかりに硬くなっている。

少年はそれを見て取ったのか、彼女の胸を包む手をほどくと、中指の爪で彼女のぴんと起った突起をつんと優しく弾いた。

「あはぁぁぁぁ....!」

電流のような感覚が梨奈の体を突き通し、緊張を失った身を床に投げ出す梨奈。

「うん、やぁん...あぁん」

梨奈は埃まみれの床に胸とスカートの中の小さく白い三角の布地に包まれた微かな膨らみをこすりつける。腰が波打って止まらない。

少年は、梨奈のスカートのホックを外し、足元へと一気に降ろすと投げ捨てた。

「んっ....はぁぁ」

両脇が紐になった小さなショーツが食い込んだ白く小振りなお尻が露わになる。

その薄い布地が貼り付いてくっきりと浮き出た下腹部から奥へと続く膨らみの中心を走る割れ目に沿って、少年の中指が這った。

「ふぁぁっ!!」

びくんと体が大きく脈を打ち、割れ目の底からぬらりと下着が湿る。

体が熱い。ざらついて火照った塊が、喉の奥から這い上がってきて息苦しい。

その時少年は、梨奈のブラウスの襟元をこじ開け、タイだけを残して強引に襟の部分を引き剥がした。そしてブラウスの裾を持ってぎゅっと掴むと、一気に上へと剥ぐ。

くっきりと起った乳首に一瞬布が引っかかり、下の方だけをブラジャーに支えられた仄白い膨らみがふるんと揺れて飛び出す。体が大きく反り、同時に溢れ出す涙が熱い。

少年は、肩と胸で息をしながらのたうつ梨奈の体を後ろから抱えるとブラジャーをむしり取り、ショーツの前の布地に手をかけて上へと引っ張り上げた。二度、三度と。

「うん...あん、あん、んふぅ...!」

小さな布が割れ目に激しく食い込む度に溢れ出す蜜で透けてゆく。

その時、少年がショーツの脇の結び目を一つほどいた。

くるんと縮んだショーツが片方の腿の付け根にまとわりつくと、微かな、しかし産毛ではない恥毛や、恥ずかしそうな割れ目を持つ下腹部のぷっくんとした膨らみが丸見えになった。

小さいながら精一杯自己主張している健気なクリトリスや幼い堅さを残す花弁がぐちょぐちょに濡れ、澱んだ空気がそこをひんやりとなでさする。

梨奈は思わず脚を閉じ、前のめりに倒れ込む。

きゅっと閉じられた割れ目からぽたぽたと蜜がこぼれだした。

少年は梨奈の内腿にへばりついたショーツを足元まで引き下げると梨奈の背中にその身をぴたりとくっつける。

梨奈の心臓がずきんと打ち、喉の奥から火照った鉛の棒を突き通されたように息苦しい。

「やはぁ..!!」

突然、梨奈の下腹部に鈍い痛みが走る。

蜜をたたえる花弁の奥へと、少年が自らのペニスを突き入れてきたのだ。

「ぐふぅ..」

そしてそれは奥底まで侵入してきてこつんと当たる。

ぶしゅっと愛液が吹き出た。少年は梨奈の肋骨の辺りに手をかけて、幾度も突き入れる。 さらに激しく、早く、幾度も。

髪が乱れて拡がり汗が散り、体がびくんびくんと脈を打つ。

梨奈の秘部が少年のペニスをごりごりとくわえ込んだままぐちゅぐちゅと音を立てている。

これまでに味わった事のなかった快感が梨奈の体を貫き、彼を受け入れている自分の体の熱さがこみ上げる快感に拍車をかける。

「んあはぁん、んやん、やんううあああんんやああんあああんあはああああ!!」

体の底でぴきっと何かが裂ける感じと共に、鈍い痛みが走った。それもすぐまばゆい快感の中に溶け込んで、頭の中が真っ白になってゆく。

少年の熱い陽物を包むように梨奈の体が愛液を迸らせる。

その時、ほんの一瞬、彼女は冷静さを取り戻した。

「こんな感じ、知ってる、ずっと前から、こうなるって...」

幼い頃、部屋で独り本を読み続けて、気がつくと部屋を包む闇の中にいた事、その時、遙か遠くの真っ赤な夕日が照っていた事が瞼をよぎる。

「私、あなたを....」

その時少年の引き締まった陽物が引き抜かれると、梨奈の意識が白く薄れ、体はうつぶせに床に崩れ落ちた。

白い肌は黒ずんだ埃にまみれ、割り開かれた花弁の奥からは蜜と精液と僅かな鮮血が混じった白い濁りをどくりと吐き出しながら、梨奈はずしんと重いものが頭の中を占めて朦朧とする意識の中で、今自らを満たしている快感に埋もれたまま、ただそのか細い体を波打たせていた。

梨奈の充血した花弁の後ろの、微かに褐色を帯びた愛らしいすぼまりが、その中心の肉色の部分まで露わにしてひくついている。

「〜〜〜〜〜!!!」

声にならない梨奈の叫びが響く。

先程に劣らない剛直さを取り戻した少年のペニスがそこへも突き立てられたのだ。

再び激しく繰り返される往復運動の前に、梨奈は二度目の絶頂を迎え、それを受け入れるだけの物体と化したまま、僅かに残った意識までも白く弾けて消えていった。

「ごめん...僕って、勝手だよね...許してなんか、くれないよね....」

そのさなか、少年のそんな声が聞こえたような気がした。

自分を包む彼の手の感触が薄れていくように感じた。見るとその手が少しずつ透けているのだ。背中にのしかかるぬくもりも薄らいでいく−。

再び梨奈が目を覚ました時は、もう日が暮れていた。

小さな窓は暗く、天井の蛍光灯が映っている。

首にタイを残し、脚を伝染して大きな穴ばかりになったストッキングが締め付けている白い裸身が、両脚をはしたなく開いたまま書架の間に仰向けに横たわっていた。

しんとした書庫に換気扇の唸りが静かに響く。

「....あれは...夢...?」

そんな思いを、体の気怠さと、ずきんとした痛みが掻き消した。思わず割れ目の奥に手をやる梨奈。花弁が痛いほど敏感になっていて、どろりとこびり付くぬめりには、あの少年から吐き出された白濁は一滴も混じっていなかった。しかし内腿の粘液に混じる朱い一筋の血が、それが現実だったと示していた。

彼女はずり落ちた眼鏡をかけ直すとどうにか身を起こし、棚に手をついてよろよろと立ち上がる。未だに生暖かい鉛の棒を下腹部から突き通されているような感覚に、何度も脚の力が抜けてへたり込みそうになりながら、彼女は破れた蜘蛛の巣かこよりのようになったストッキングを脱ぎ捨て、

引き裂かれたまま棚の本に引っかかっているブラジャーと、くちゃくちゃになって床にへばりついたショーツのなれの果てを鞄にしまい込んだ。

ボタンの殆どないブラウスに再び袖を通し、裾を前で結ぶ。スカートをはき、裸足のまま靴に足を通す。夜の暗さの中ならまあ、見られなくはない格好ではあるだろう。

何分かかったか解らない。彼女は階段の長い手すりにどうにかしがみつきながら這いずるように異世界から地上へと帰り着いた。

「気に入ってたんだけどなあ..。ま、いいか」

階段を上りきったところで、左耳のイヤリングがなくなっているのに気づく梨奈。

館内は真っ暗になっていた。カウンターの明かりだけがぽつんと彼女を照らしている。

カウンターにはルーズリーフの切れ端に書かれたメモがあった。

「急用ができた。失礼する。もう誰も来ないだろうから私の独断で閉館という事にして鍵をかけておく。合い鍵は置いておく。後は任せた。 by石堂熙人 13時25分」

彼は途中で帰ってしまっていたのだ。

梨奈はふーっと溜息をつくと、少しは思うように動き始めた体で戸締まりを済ませ、外へ出た。

黒い木々に囲まれた図書館も真っ黒い影と化していた。空は日が落ち、微かな青さだけが残っている。

壁にもたれるのをやめて、どうにか自分の脚だけで立った梨奈は、あの少年の事を考えていた。自分が彼を知っていたのは当然だと思った。彼は、少年の霊でも、古い本でも、長く生きた紙魚でもなく、あの頃読んでいた、いつしか消えてしまった本達だったのだろうからと。

「...ふふ」

自然と微笑みが漏れる。

梨奈は図書館の建物に向き直り、ふらつく体を辛うじて支えて、消えてしまった少年に精一杯の声で呼び掛けた。

「本当にあなたってひどい人ね。私本読んでたのよ。それを邪魔するなんて。でもいいわ、もう寂しがる事もないんだもの。私達はもう、いつだって会えるんだから。そうでしょ?」

その時、少し涼しい夜風が木の葉をざわめかせ、彼女とその周囲を吹き抜けていった。空には、明るい星が丸い点となってぽつぽつと浮かんでいた。

−終−